Pferde, zumal Wildpferde,

sind neben ihrer offensichtlichen physischen Eigenschaft als

hochentwickelte Säugetiere von unbestreitbarer natürlicher

Schönheit und Eleganz gleichzeitig seit Alters her auch vitale

Symbole für die Unschuld eines urtümlichen, ungeteilten Lebens, das

sich selbst genügt und nichts anderes wünscht als im Einklang mit

sich und seiner Umwelt zu existieren. Es scheint also kein Zufall,

dass uns die prähistorischen Pferdebilder in den steinzeitlichen

Höhlen Südfrankreichs, Italiens oder Nordspaniens intuitiv

ansprechen und bis heute faszinieren. Philip Kerr, der Schöpfer der

international erfolgreichen und vielfach ausgezeichneten

Berlin-Noir-Reihe um den subversiven Privatdetektiv und

Ex-Kriminalpolizisten Bernie Gunter im unfreiwilligen Einsatz für

unterschiedliche Nazibehörden an verschiedenen authentischen

Kriegsschauplätzen, hat bei Recherchen zum bislang letzten Band der

Reihe in der Ukraine einige dankbare, historisch gut dokumentierte

Motive gefunden, die er nun auf durchaus spekulative, aber reizvolle

Art und Weise zu einem packenden Jugendbuch verarbeitet hat, das auf

ebenso mitreißende wie plausible Art und Weise die ewig junge Frage

nach sozialer Verantwortung und menschlichem Mitgefühl stellt.

Seine unwiderstehliche

junge Protagonistin, das vierzehnjährige Waisenmädchen Kalyna

(Kalinka genannt), ist dank des umsichtigen, uneigennützigen

Handelns einer fremden Ukrainerin dem bevorstehenden Massaker der SS

an der jüdischen Bevölkerung ihrer Heimatstadt Dnipropetrowsk

entgangen, dem anschließend allerdings ihre gesamte unmittelbare

Familie zum Opfer gefallen ist, und hat auf ihrer abenteuerlichen

Flucht allein fast 350 Kilometer zu Fuß durch ihre von den Deutschen

besetzte Heimat zurückgelegt. Dabei hat sie auf schmerzvolle Art und

Weise gelernt, dass sie keinem Menschen trauen darf, so freundlich er

sich ihr gegenüber auch verhalten mag. Im bitterkalten Winter des

Jahres 1941/42, der mit dem unter schweren Verlusten erkämpften

sowjetischen Sieg von Stalingrad eine geschichtsträchtige

entscheidende Zäsur im Kriegsverlauf erleben sollte, erreicht das

mutige Mädchen schließlich das Naturschutzgebiet Askania-Nowa in

der Südukraine, wo es trotz der dauerhaften Quartiernahme einer

SS-Einsatzgruppe in den herrschaftlichen Verwaltungsgebäuden des

weitläufigen Areals bei dem in einer einsamen Hütte lebenden alten

Tierwärter Max vorübergehend Schutz und Unterschlupf findet.

Er sah ein Mädchen von

vierzehn oder fünfzehn Jahren. Sie war groß und kräftig, aber sehr

dünn, hatte langes schmutzig braunes Haar und sah so ängstlich aus

wie ein Kaninchen in der Falle. In einer solchen Nacht musste man

sich über jeden Bewohner wundern, besonders über ein junges

Mädchen, aber noch erstaunlicher war die Tatsache, dass es von zwei

Przewalski-Pferden begleitet wurde. Sie standen links und rechts von

ihr und schützten das Mädchen mit ihren dicken Körpern vor dem

Nordostwind. […] Obwohl sie mit Schnee bedeckt waren, erkannte Max

sofort den Leithengst Temüdschin und seine beste Stute Börte.

Die geschichtlich

verbürgte, international bekannte Hauptattraktion des durch die

Kriegsereignisse vernachlässigten Tierparks ist das von dem Gründer

Askania-Nowas, dem deutschstämmigen Großgrundbesitzer Friedrich von

Falz-Fein (1863-1920), ins Leben gerufene einzigartige Zuchtprojekt

wild lebender Przewalski-Pferde, der einzigen bis heute existierenden

originären Wildpferdeart, die erst 1878 von der westlichen

Wissenschaft entdeckt wurde, als sie in ihrer zentralasiatischen

Heimat bereits kurz vor der Ausrottung stand. Sämtliche lebende

Bestände von Przewalski-Pferden in Zoos und Auswilderungsgebieten

auf der ganzen Welt stammen heute direkt von Exemplaren aus dieser

Zuchtlinie ab, ihre Physiognomie weist eine verblüffende Ähnlichkeit

zu den prähistorischen Höhlenbildern von Lascaux oder Altamtira

auf. Die lebensfeindliche Nazi-Ideologie jedoch betrachtete die im

Vergleich zum domestizierten Hauspferd augenfällig kleineren und

außerdem deutlich aggressiveren Przewalski-Pferde als regelrechte

„Unterpferde“, wie es Kerr in gewohnt ausgefeilten Dialogen dem

diabolischen SS-Offizier, Hauptmann Grenzmann, in den Mund legt:

entbehrlicher, lebensunwerter Ausschuss der Evolution, der „zu

Recht vom Aussterben bedroht ist“.

|

| Przewalski-Pferde im Schnee/Foto: Wikimedia |

Als angesichts der

zunehmend unaufhaltsamen Gebietszugewinne sowjetischer Truppen ein

baldiger Rückzug der SS-Einsatzgruppe von Askania-Nowa unmittelbar

bevorsteht, macht Hauptmann Grenzmann dem gutherzigen, inmitten der

ostensiven Brutalität und sittlichen Verrohung der

Besatzungssoldaten stets besonnen agierenden Max eine entsetzliche

Mitteilung: aus vorauseilendem, bürokratischem Diensteifer hat er

seine vorgesetzte Stelle in Berlin nicht nur um detaillierte

Anweisungen gebeten, wie vor dem unvermeidlichen Abmarsch mit den

„primitiven Urpferden“ zu verfahren sei, sondern ist auch festen

Willens, die tatsächlich von seiner Behörde erteilten absurden

Direktiven fern jeder Überprüfbarkeit durch die Berliner Führung

lückenlos umzusetzen.

„Habe ich das nicht

schon erwähnt? Die Przewalskis sind jetzt geächtet, eine verbotene

Rasse, und müssen als solche vernichtet werden.“

„Das können Sie doch

nicht ernst meinen!“

„Es tut mir leid,

Max, aber das liegt nicht in meiner Hand. Das SS- Hauptquartier

trifft die Entscheidungen in allen Rassenangelegenheiten. Und im Fall

der Przewalski-Pferde hat Berlin mir befohlen, die Arbeit zu

vollenden, die die Natur bereits begonnen hat, Max. Nämlich eine

biologisch ungeeignete Rasse aus der Tierpopulation der Großdeutschen

Reiches zu entfernen, um die Linie von vernünftig domestizierten

Pferden […] davor zu schützen, von euren herumstreunenden

Höhlenponys verunreinigt zu werden. Das gehört alles zu unserem

Plan der völligen Zerstörung ukrainischer und asiatischer Kultur,

damit euer Volk vernünftig germanisiert werden kann. […] Ein paar

Exemplare müssen nach Berlin gebracht werden, […] damit

Reichsmarschall Göring sie auf seinem Anwesen Carinhall jagen kann.

Er ist selbst ein großer Jäger, weißt du? Doch der Rest der

Przewalski-Pferde wird ohne weitere Verzögerung erschossen.“

Am Beispiel der vollkommen

sinnlosen, technokratischen Ermordung einer ganzen Herde prächtiger

Przewalski-Pferde durch vom Beiwagen eines Motorrads abgefeuerte

Maschinengewehrsalven gelingt es Philip Kerr auf ebenso pointierte

wie glaubhafte Art und Weise, selbst noch dem oberflächlichsten,

vielleicht nur an einer spannenden Romanhandlung interessierten

jungen Leser unmissverständlich vor Augen zu führen, als wie

verlogen die hinlänglich bekannte, fast schon sprichwörtliche

Eigendarstellung der gesamten deutschen Tätergeneration tatsächlich

bewertet werden muss: man habe während der Zeit der

Selbstunterwerfung unter ein unzweifelhaft verbrecherisches Regime

niemals eine noch so geringe Wahlmöglichkeit gehabt, sondern stets

nur seine unentrinnbare Pflicht als Soldat oder Staatsbürger

verrichtet und unverhandelbaren Befehlen gehorcht, so als gäbe es

keine allgemeinen moralischen Maßstäbe, die jeder Mensch seinem

eigenen Handeln zu Grunde legt, und als habe es diese auch niemals

gegeben. Dieses von den Nationalsozialisten bewusst hervorgerufene

moralische Vakuum in der deutschen Gesellschaft ist möglicherweise

eines der am stärksten nachwirkenden Kennzeichen ihrer

lebensfeindlichen Ideologie, gerade weil es jeder Täter, Mitläufer

oder Dulder des Regimes nach der Befreiung am leichtesten hätte

aufgeben können.

|

| Winternebel, -22° C/Foto: Vadym Serpak |

Doch gleichzeitig führt

uns Philip Kerr im weiteren Verlauf der Handlung wie nebenbei

zahlreiche geglückte Beispiele unabhängigen und selbstbestimmten

Handelns im Sinne der Humanität vor Augen: so etwa in Gestalt der

selbstlosen Retterin in Dnipropetrowsk, die die verängstigte Kalinka

aus der Marschkolonne heraus in ihren Hauseingang zieht, um sie vor

der SS zu verstecken, dem mitfühlenden Gutsverwalter Max, der sein

eigenes Leben riskiert, um das Mädchen und die seltenen Pferde vor

dem sicheren Tod zu retten oder einem erfahrenen deutschen

Nachrichtenoffizier, der am Ende des Buches zur großen Erleichterung

des Lesers einem ausdrücklichen Befehl bewusst zuwiderhandelt und so

eine entscheidende Wende herbeiführt.

Kalinka schob ihre

Hände in die Taschen ihres schwarzen Fellmantels und tastete nach

dem Kompass, dem Geld, dem Brot und dem Käse, die er so fürsorglich

hineingesteckt hatte. Die Freundlichkeit des alten Mannes ließ einen

Kloß in ihrem Hals wachsen. Sie hätte gern geweint, aber sie

wusste, dass sie es nicht konnte. […] Sie hatte gelernt, dass man

nicht weglaufen konnte, wenn man weinte, und dass man sich auch nicht

in einem Schrank verstecken konnte, ohne gehört zu werden. Wenn man

niemandem vertrauen konnte, musste man sich auf sich selbst verlassen

können. Sie hatte gedacht, irgendwann würde sie weinen können,

doch seit ihrer Flucht war das nicht passiert. Mittlerweile glaubte

sie, dass sie vielleicht niemals mehr würde weinen können, dass

etwas Menschliches zusammen mit dem Rest ihrer Familie gestorben war.

Kalinka flieht ganz auf

sich allein gestellt mit den beiden als unzähmbar geltenden

verletzten Przewalski-Pferden Temüdschin und Börte, deren Vertrauen

sie mit ihrer sensiblen, einfühlsamen Art dauerhaft gewonnen hat,

sowie begleitet von Max' treuem Wolfshund: eine erstaunlich

wehrhafte, eng verschworene, geradezu mythische Reise- und

Schicksalsgemeinschaft, die da in Wald und Steppe hinauszieht – wie

aus einem Märchen der Gebrüder Grimm. In Hauptmann Grenzmann jedoch

haben sie einen unerbittlichen, fanatischen Verfolger gefunden, der

trotz seiner musischen Interessen und einer zurückliegenden Karriere

als olympischer Reiter nichts unversucht lassen wird, den unsinnigen,

von ihm selbst heraufbeschworenen Befehl umzusetzen, mit

unverhältnismäßigem militärischen Aufwand drei unschuldige

Lebewesen zu töten, die sich nichts anderes wünschen, als

selbstbestimmt in Freiheit und Frieden zu leben. In einer fesselnden

Verfolgungsjagd mit zahlreichen überraschenden Wendungen gelingt es

dem mutigen Mädchen schließlich hinter die befreiten Frontlinien zu

gelangen. Hier allerdings muss sie sich unverhofft ganz neuen

ungeahnten Herausforderungen stellen.

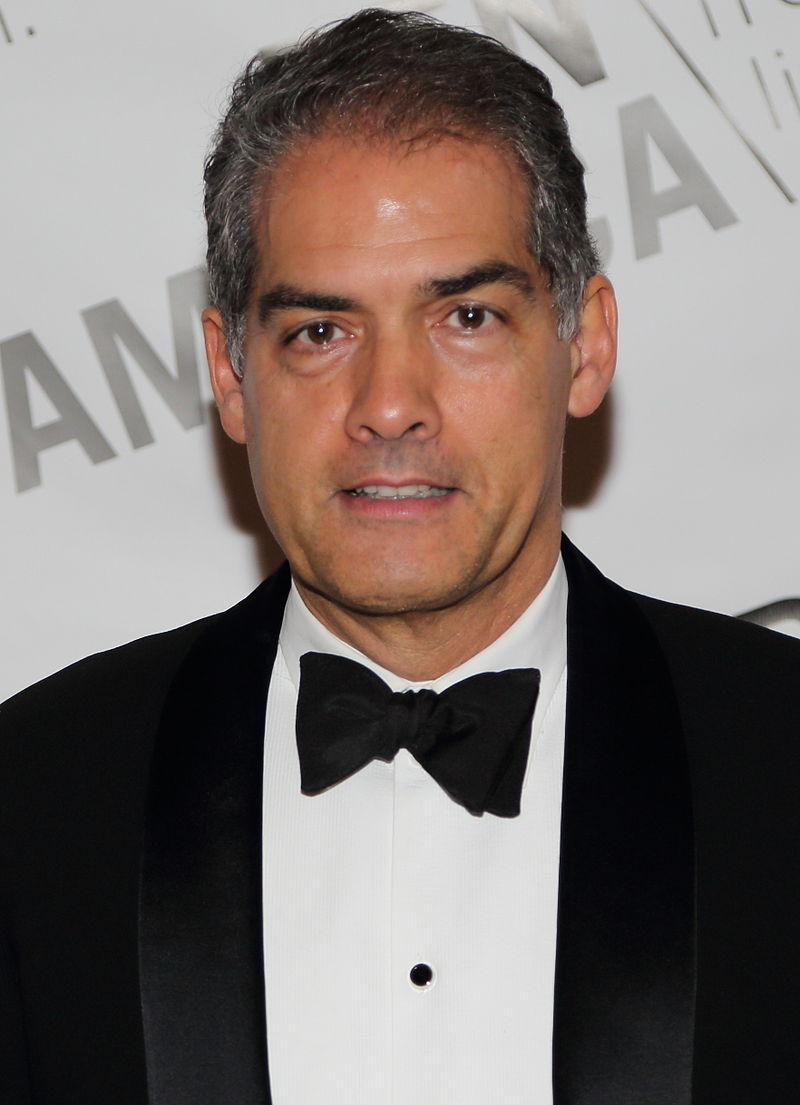

|

| Philip Kerr/Foto: Ed Lederman |

In „Winterpferde“, dem

ersten nicht unter seinem Pseudonym P.B. Kerr veröffentlichten

Jugendbuch, kann Philip Kerr sein Faible für Geschichte und

Geschichten des Zweiten Weltkriegs sowie sein außergewöhnliches

Talent für reflektierte, spannende Unterhaltungsliteratur erstmals

in vollem Maße auch für junge Leser entfalten. Dabei bewegt er sich

wie in seinen Kriminalromanen stets unmittelbar entlang belegbarer

Fakten sowie im engen Rahmen historischer Wahrscheinlichkeit. Das

Bild der seltenen Przewalski-Pferde als denkbar unschuldigste Opfer

des nationalsozialistischen Zerstörungswahns ist ein genialer,

ausgesprochen tragfähiger Schachzug. Ähnlich wie in seinen

unnachahmlichen Bernie-Gunter-Romanen enthält sich der Autor dabei

jeglicher vereinfachender Sichtweise oder kollektiver

Schuldzuweisung: so erweist sich im Verlauf der Handlung ausgerechnet

eine scheinbar hilfreiche ukrainische Bäuerin als eine der

grausamsten Gegnerinnen Kalinkas, während ein deutscher Offizier als

unverhoffter Retter in letzter Not fungiert. Der Mensch, so wie

Philip Kerr ihn beschreibt, ist niemals eindimensional, und die

Taten, zu denen er fähig ist, sind im Positiven wie im Negativen

kaum voraussehbar. In seinem ebenso engagierten wie ausgewogenen

literarischen Plädoyer für die Kraft und Schönheit des Lebens

zeigt der ausgebildete Jurist, dass Mitgefühl, Liebe und

Menschlichkeit damals wie heute ohne jede Alternative sind – doch

die Entscheidung darüber liegt ganz bei uns.

„Winterpferde“ von

Philip Kerr, aus dem Englischen von Christiane Steen, erschienen bei

Rowohlt Rotfuchs, 287 Seiten, € 16,99

.jpg)

.jpg)

.jpg)