In einem von Stephan Krawczyk eindringlich vertonten, anonymen Text aus der Romalyrik

(„Zigeunerlied“) vernehmen wir die unerbittliche Antwort Gottes

auf die ohnmächtige Anklage eines bitterarmen Mannes, der in seinem

harten, freudlosen Leben Tag und Nacht vergeblich schuftet, um seine

kleine Familie durchzubringen. Trotz größter, unermüdlicher

Anstrengungen tritt er buchstäblich auf der Stelle: „Oj Gott,

großer Herr, nimm mich oder lass mich leben, siehst du nicht, was du

aus uns gemacht? [...] Du bist der große Herr, wie kann ich dir im

Wege sein, was stör'n dich meine Kinder?“ – Doch der seltsam

unnahbare, ebenso allmächtige wie mitleidlose Gott antwortet mit

größter, unbegreiflicher Herzenskälte: „Ich nehm dich nicht, ich

lass dich auch nicht leben. Ich möchte nur allmählich dich zu Tode

quälen.“

Ein ähnlich freudloses,

auf den Leser wie ferngesteuert wirkendes, unerfülltes Leben führt

auch der namenlose Protagonist in Fuminori Nakamuras faszinierender

Erzählung über einen kleinen Taschendieb in Tokio. Aufgrund seiner

über einen Zeitraum von nahezu zwanzig Jahren perfekt austrainierter

Fingerfertigkeit und routinierter Menschenkenntnis muss sich dieser

zwar keinerlei Sorgen um sein wirtschaftliches Überleben machen. In

seinem Selbstverständnis als Diebeskünstler mit festen moralischen

Prinzipien, der wie selbstverständlich von anderen nimmt –

allerdings ausschließlich von Reichen –, hat er sich sogar stets

die naive Fähigkeit bewahrt, noch das wohlig-aufregende Kribbeln

während der Tat zu verspüren, das er schon als kleiner Junge

empfunden hat, als es ihn – einem unbewussten Impuls folgend –

das erste Mal zum Stehlen trieb.

„Du kannst ein neues

Leben anfangen. Es ist möglich. Vergiss das Klauen, egal ob Essen

oder Geld oder sonst was.“

„Warum denn?“

Er schaute zu mir hoch.

„Weil du sonst nie

deinen Platz in der Welt finden wirst.“

„Aber...“

„Hör auf. Vergiss es

einfach.“

Bei dem Leben, das ich

führte, war ich zweifellos nicht befugt, einem Kind Ratschläge zu

geben.

„Hier, das ist für

dich.“

Ich hielt ihm eine

kleine Schatulle hin.

„Was ist das?“

„Etwas, was ich nicht

brauche. Öffne die Schatulle erst, wenn es dir richtig schlechtgeht,

wenn du Kraft brauchst, wenn du denkst, du kannst nicht mehr, und nur

noch sterben willst. Ist es nicht toll, so was zu haben?“

„Und wenn die mir

jemand klaut?“

Eines Abends beobachtet er

zufällig in einem Vorstadt-Supermarkt, wie eine Frau, eine

Prostituierte augenscheinlich, ihren kaum achtjährigen Sohn auf

vollkommen unzulängliche Art und Weise die Zutaten fürs Abendessen

zusammenstehlen lässt. Der Protagonist bemerkt, dass der Junge

bereits von der Ladendetektivin beobachtet wird und interveniert

sogleich uneigennützig und spontan, indem er die von dem kleinen

Jungen zusammengetragene Ware an sich nimmt und ganz regulär an der

Kasse für ihn bezahlt. Zunächst gegen seinen Willen entwickelt sich

in den nächsten Wochen nicht nur eine rührende Freundschaft, in

deren Rahmen der erfahrene Dieb den kleinen Jungen unter seine

Fittiche nimmt, um ihm seine besten und bewährtesten Tricks

beizubringen. Der Protagonist beginnt auch eine sexuelle Beziehung

mit dessen Mutter und steckt den beiden immer wieder erhebliche

Geldbeträge zu.

|

| Shibuya-Bahnhof, Tokio/Foto: Stéfan Le Du |

Doch gerade als er nun

fast gegen seinen Willen zum ersten Mal seit vielen Jahren eine Art

von Gefühl von Bestimmung und mitmenschlicher Zugehörigkeit spürt,

tritt vollkommen unvermittelt die japanische Mafia in sein Leben. Vor

vielen Jahren hatte er einmal gemeinsam mit seinem seither spurlos

verschwunden Lehrmeister einen dreckigen Handlangerauftrag erledigt,

in dessen für die beiden Kleinganoven undurchschaubarem Verlauf ohne

ihr eigenes Zutun ein hochrangiges Regierungsmitglied brutal ermordet

worden war. Zu seiner eigenen Überraschung hatte der allmächtige

Yakuza-Pate ihn damals entkommen und unbehelligt weiterleben lassen.

Jetzt allerdings fordert er eine realistischerweise kaum umsetzbare

Gegenleistung dafür. Innerhalb einer Woche soll der Protagonist drei

überaus komplizierte Taschendiebstähle ausführen. Wenn er nur

einen einzigen davon nicht schafft, soll er unverzüglich sterben.

„Hast du vergessen?

Dass dein Schicksal in meinem Kopf drin ist. Geiles Gefühl!

Jedenfalls bleiben dir noch vier Tage. Daran wird sich leider nichts

ändern. Menschen wie du enden meistens so. Jetzt pass auf, was ich

dir sage: Ob du es schaffst oder nicht, macht für mich kaum einen

Unterschied. Ich ändere meine Entscheidungen nie. Wenn du es nicht

schaffst, stirbst du. Es gibt noch andere Leute, die zu den gleichen

Bedingungen für mich arbeiten. Du bist nur einer von vielen. Nur ein

winziger Teil von mir. Was die oben an der Spitze kaum kümmert, ist

für die unten eine Sache von Leben oder Tod. So funktioniert die

Welt. Und das Allerwichtigste dabei...“

Im Stil einer klassischen

Novelle berichtet der Pate dem Protagonisten in einem langen

pseudo-philosophischen Monolog ausführlich von einem grausamen

Experiment, das ein französischer Adeliger während des Zeitalters

des Absolutismus an seinem eigenen Adoptivsohn vollführt habe. Im

Verlauf von dessen kaum dreißigjährigem armseligen Leben habe er im

unmoralischen Bemühen, sich eine Ahnung göttlicher Allmacht

anzueignen, jedes Detail in dessen tragisch verlaufendem Leben von

der Adoption im Säuglingsalter bis zu seinem frühen, gewaltsamen

und von ihm selbst vollstreckten Tod bis ins kleinste Detail

vorausgeplant. Angesichts dieser schrecklichen, nachhaltig

deprimierenden Binnenerzählung ahnt der Leser schon früh, dass die

Chance für den Protagonisten auf eine erfolgreiche Ausführung

seines undurchführbar scheinenden Auftrags sowie auf ein glückliches

Ende sehr gering ist.

| Fuminori Nakamura/Foto: CurryTime7-24 |

In der eindringlichen

literarischen Thematisierung unseres schicksalhaften

Ausgeliefertseins unter die unentrinnbare Allmacht eines

unergründlichen monotheistischen Gottesbildes oder dem totalitärem

menschlichen Streben, dieses abstrakte theologische Prinzip auf die

Gesellschaft oder auf einzelne Individuen innerhalb der Gesellschaft

zu übertragen, ist Fuminori Nakamura ein wirklich

außergewöhnlicher, ebenso scharfsinniger wie unterhaltsamer

philosophischer Noir-Krimi gelungen, über den der Leser noch lange

nachgrübeln muss und der den produktiven japanischen Autor (geboren

1977) zu einer der aufregendsten Neuentdeckungen dieses

Bücherherbstes macht. Was, wenn wirklich ein großer Unbekannter die

Fäden zöge in all unserem irdischen Glück und Unglück? Was, wenn

wir wirklich nur Marionetten wären in einem Spiel, das wir von

unserem Standpunkt nicht zu durchschauen vermögen? Das lyrische Ich

des armen Rom in Stephan Krawczyks Song hat eine bescheidene,

menschliche Entgegnung auf diese großen Fragen: „Ich habe eine

schöne Frau und vier Kinder. […] Und mehr brauch ich nicht.“ -

Es ist vielleicht die einzige mögliche Antwort, zu der wir in

unserer menschlichen Unzulänglichkeit fähig sind.

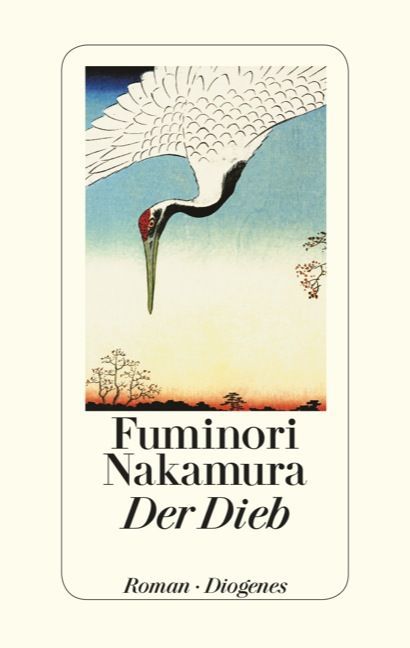

„Der Dieb“, aus dem

Japanischen von Thomas Eggenberg, erschienen bei Diogenes, 211

Seiten, € 22,-

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.